眼鏡づくりにおける手仕事の変遷と職人技を辿る

めがねミュージアム

MEGANE MUSEUM

国内で生産される眼鏡フレームの95%以上のシェアを占める福井県。

めがねミュージアムでは、めがね博物館・めがねShop・体験工房・カフェ&グッズ販売が一体となっており、さまざまな角度から眼鏡フレームについて知ることができます。

眼鏡の産地・福井県鯖江市で

一大産業にまで発展した

「眼鏡づくり」に触れる。

視力を矯正し、「見ること」をサポートする眼鏡は、ファッションアイテムとしても多くの人に利用されています。

明治時代に福井県で農家の副業として始まった眼鏡フレームの生産が地域の一大産業にまで成長した背景には、高品質な製品を作るための試行錯誤と職人たちの技術の伝承がありました。

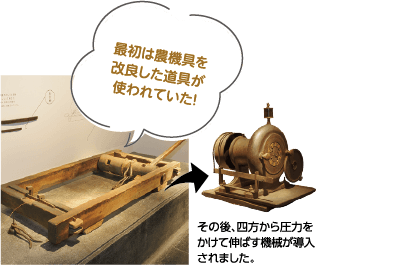

ミュージアム内にあるめがね博物館では、「道具と手仕事」をテーマに初期の眼鏡フレーム作りで使われていた貴重な道具が展示されています。

福井県で眼鏡作りが始まって、120周年を迎える今年は、眼鏡の細部に宿る職人の想いに触れてみませんか?

手作りの道具から始まった 福井県の眼鏡フレーム作り

眼鏡の生産を始めた当初は、全てが手作り。フレームの材料となる合金もハンマーで叩いてある程度の太さと長さまで伸ばした後、さらに細く加工するために二人がかりで引っ張っていました。

職人の細かな手仕事で 繊細なフレームが作られる

眼鏡は顔に直接触れるため、繊細さが求められます。

職人たちはさまざまな道具を操り、眼鏡の各パーツを成形していました。

鑞付けの炎は 吹きかける自分の息で調整

バーナーやレーザーがなかった頃は、ランプに付いたホースから息を吹きかけて、炎の大きさを調節しながら各パーツの鑞付けをしていました。

江戸~昭和へ、変化し続ける眼鏡フレーム

めがね博物館には、江戸~昭和まで、各年代で用いられてき た眼鏡が展示されています。Shopで販売されている現在の フレームの中には、3Dプリンターで作られたものもあります。

スタッフの髙宮さん

めがねミュージアムは、若い世代や家族連れなど幅広い年代の方々が訪れ、昔の眼鏡作りの工程はもちろん、春にリニューアルする体験工房では本物の眼鏡を手作りできるなど、眼鏡を身近に感じられる施設となっています。

DATA

- 福井県鯖江市新横江2-3-4 めがね会館

- 開館時間/10:00~19:00

※めがねSHOP:10:00~19:00

体験工房/めがね博物館/SabaeSweets : 10:00~17:00

MUSEUM CAFE:10:00~16:00 - 定休日/毎週水曜日・年末年始

※水曜が祝日の場合、およびお盆期間(8月13日~16日)は営業。

※適宜HPの「お知らせ」にて案内。 - 入館料/無料

- https://www.megane.gr.jp/museum/